“小市集”撬动“大循环”!快来让人“逛不够”的奉贤供销市集看看

发布时间:2025-11-20天气越来越冷,上海奉贤的供销市集却热度不减:金汇龙湖,3天日均4万人,黄桥烧饼炉“抢修故事”冲上同城热搜;青溪老街,5天客流11万人次,青村小番茄成“新晋顶流”,上架就被抢空;MXGP专场,全网300万次曝光,在与国际赛事联动的速度与激情中,带来消费新场景;经发广场,45家展商、8000元“大单”频出,白发长者排队测血压、买萝卜丝饼,年轻人直播“云赶集”……

在全市创新“4+1”主办单位模式,即区农业农村委、区文旅局、区现代服务业办、经发公司(奉贤供销社)与属地政府,政社联动充分主办单位的资源集聚优势,为市民带来一场场精彩纷呈的消费盛会,助力乡村振兴。

“东西又好又便宜,三天根本不够买!”金汇镇阿姨一句大白话,道出了许多百姓的共同心声。“老供销”焕发“新流量”,从3月金汇复古专场到10月奉浦经发广场收官,六场市集、五十万客流、百万元销售额,一个个供销摊位撑起了申郊消费的“新画面”。有人说是“老供销回来了”,也有人说是“烟火气出圈”,更实在的观察是:它把“促消费”这一宏大命题,拆解成了市民愿意买单、商户愿意返场、政府愿意加码的“小目标”。

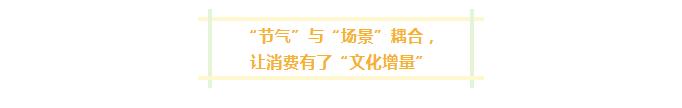

“听到‘供销社’三个字就安心!”——不少银发族直奔奉贤大米、鼎丰腐乳;年轻人则把投壶、糖画拍成短视频,信任感+新鲜感,让“爸妈的记忆”变成“全家的体验”,消费自然水到渠成。

曾经,一根扁担、两个箩筐,串起城乡冷暖;今天,一个摊位、一块二维码,链通田间地头与全球消费。

奉贤六场供销市集,表面卖的是大米、臭鳜鱼、神仙酒,实质卖的是“信任”——政府背书、供销社品牌、志愿服务的叠加,让“买到真的、买到好的”成为消费者最朴素也最奢侈的期待。当“背篓精神”嫁接“流量思维”,供销社就不再是泛黄的老照片,而是连同城乡商业的“稳定器”、公共服务的“压舱石”。

风筝、投壶、糖画、戏曲、舞龙……市集把“非遗”从展馆搬到菜篮子,把“重阳敬老”做成银发经济“小切口”。文化赋能商业,商业反哺文化,既让“妈妈的手艺”变身“城市的礼物”,也让“老爷爷的回忆”成为“小朋友的体验”。事实证明,消费者愿为“情绪价值”买单,城乡融合需要“文化黏合剂”。一条青溪老街,因市集而“反向出圈”,正是“商旅文体农”一体发展的生动注脚。

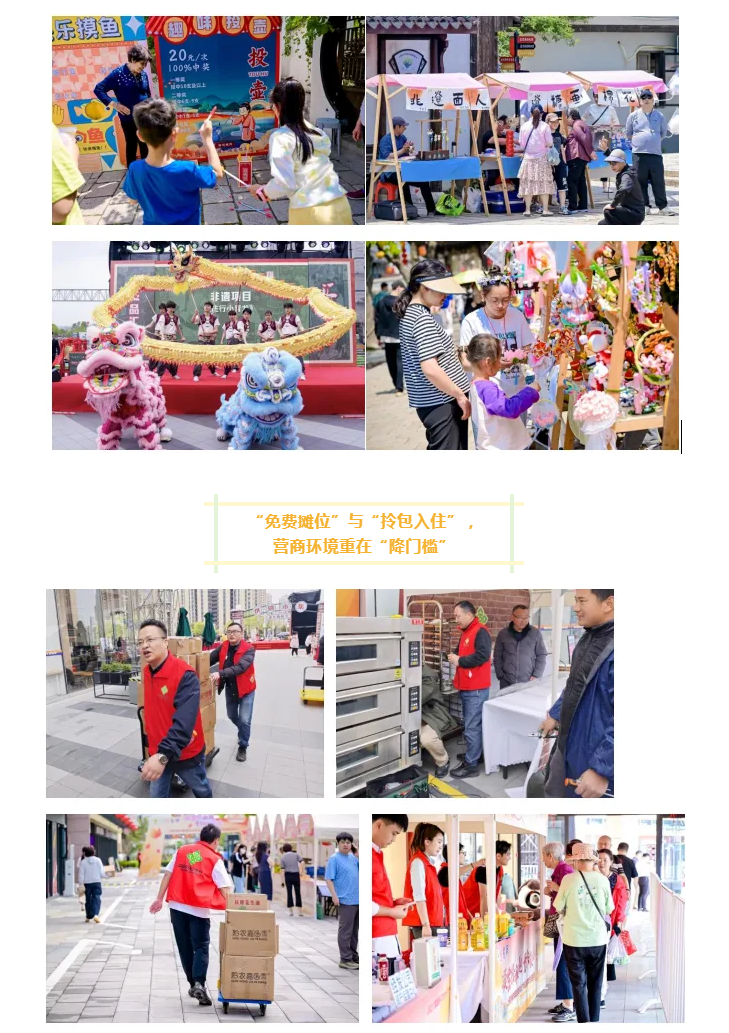

展位零租金、志愿者帮搬货、烤箱坏了“供销电工”15分钟到场——商户说,“比在家做生意还省心。”“供销搭台、政府联动、各扬所长、共惠民生”,实质是“刀刃向内”的放管服改革:把部门“各自为战”变成“一盘棋”,把部门“指导文件”变成“场景运营”,把管理“审批思维”变成“服务思维”。营商环境没有最好,只有“更优”,商品出彩、服务出众、品牌出圈,都会转化为市场主体的“获得感”,最终变成消费者的“性价比”。

奉贤市集坚持“本地优先+全国精选”,既卖“贤城美谷”大米,也卖宁夏枸杞原浆、安徽黑猪香肠、浙江玉环文旦等全国供销好物。区内区外联动,线上线下结合,形成“以销促产、以旅带销、文旅融合”的良性循环。小农户告别“单打独斗”,老字号跳出“路径依赖”,新品牌找到“冷启动”场景,正是“大循环”与“双循环”在奉贤的微观落地。

乡村振兴不是“独角戏”,而是生产、流通、消费全链条的“协奏曲”。供销社手握品牌、网络、渠道“三张王牌”,完全可以在县域农产品流通体系中当好“链长”。

市集的早晨,属于银发族:测血压、买土布、领免费鸡蛋;傍晚,属于年轻人:打卡直播、买醉神仙酒、抽盲盒糕点。不同年龄、不同收入、不同需求,在供销市集被同时满足。共同富裕不仅指“收入差距”的缩小,更是“公共服务均等化”“消费机会可及性”的普惠。当“供销市集”成为“幸福生活圈”,城乡二元、代际差异便在烟火气中悄然弥合。

从“背篓”到“展位”,从“统购统销”到“场景共创”,奉贤供销市集告诉我们:只要坚持为农服务初心,敢于打破体制“玻璃门”,善于运用市场化、数字化、文化化手段,老体系就能孕育新物种,小市集也能撬动大循环。超大城市促消费,不缺购买力,缺的是“放心买、方便买、有趣买”的场景。奉贤供销市集用一个个摊位、一块块二维码、一群红马甲给出提示:把公共服务做精细,把文化体验做厚实,把城乡资源做贯通,就能让“小市集”撬动“大循环”,让“烟火气”成为高质量发展的鲜活注脚。

下一站,奉贤供销年货市集,我们拭目以待。

作者:侯阔