上海百岁阿婆包“长寿粽”,非遗专家感慨,如今会包粽子的人已经是凤毛麟角! 发布时间:2023-06-06

端午节快要到了,在上海青溪老街继芳桥旁的老宅里,有一群平均年龄超过80岁的老人正忙着包粽子。这些老人居住此地多年,其中年龄最大的阿婆已经103岁了,不过老人们包起粽子来动作仍旧非常娴熟。

本期的《上海会客厅》节目,我们走进青溪老街,来看看当地的老人们是如何包“长寿粽”的。上海非遗专家认为,如今会包粽子的市民越来越少了,在粽子成为非遗美食的同时,作为都市人是否应该学学怎么包粽子呢?

千年古镇还有老街和古桥

说起青溪老街,估计有些老上海也未必晓得这地方。青溪老街位于奉贤青村镇,其最初为青溪古镇,隋唐成陆,宋初成村,古镇距今已有1400多年历史,因为水陆交通便捷遂商贾云集,特别以盐业兴盛著称于世。随着时代变迁,古镇虽不复往日盛景,但至今仍有1.3公里的老街余韵犹存,沿河两侧保存着上海南郊乡土建筑群。

2004年,青溪老街被列为上海市历史风貌保护区。2021年5月1日,经过数年的保护修缮,青溪老街正式开街迎客,成为上海市民沪郊旅游的新去处。

在青溪老街,最有看点的当属有百年历史的老屋古宅,还有古桥。目前老街还遗存几座明清时期的古桥,每一座桥都有各自的特色与故事,而包粽子所在的老屋大门正对着继芳桥,记者坐在老屋门口,可以看到村民从桥上走来。

一位阿婆拎着篮子走过继芳桥来老屋包粽子

继芳桥被称为奉贤区石拱桥之冠,这座老桥原来也有一段故事,民间传说是一位换糖人一诺千金出资修建造福相邻,因此也被称为“糖桥”。据老人们介绍,继芳桥原来是在奉贤三官堂镇(如今为光明镇),多年前因为疏浚金汇港,这座桥被移到青溪老街的市河上,于是就成为了老街上的交通工具和一道风景线。

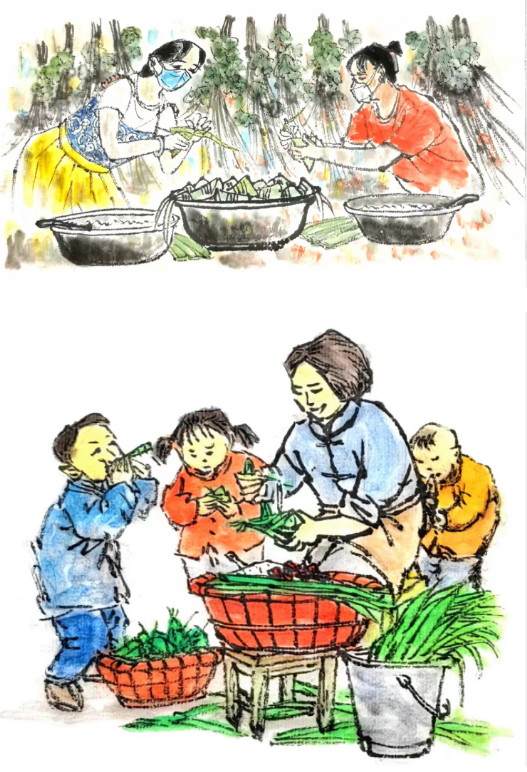

阿婆一道包粽子,最年长103岁

记者是当天早上7点多赶到老街的,一进屋发现老人们已经早早来了,换上了传统短衫正在做准备工作。据说,有老人凌晨4点多就起床去附近的菜场买肉。早上7点半,老人们基本上都到齐了。而包粽子所用的器皿都是非常传统的物件,包括盛放糯米、鲜肉和粽叶的瓦罐、瓦盆和笸箩,如今这些老物件在市区居民的家中都很少能看到了。

一位阿姨在用手在瓦盆里搅拌糯米,不时加入酱油等调味料,经过了充分的手工搅拌之后,每一粒糯米都浸润了味道。桌上放着几捆黄橙橙的草绳,为什么不用棉线包粽子呢?一位阿婆告诉记者,用稻草做成的草绳包粽子,不仅环保,而且在烧粽子时会增加稻草的独有香气。

宋品祥阿姨在用手在缸里搅拌糯米

宋品祥阿姨告诉记者,自己从十七八岁就开始学着包粽子了,不过年轻时母亲很能干,所以每次包粽子都不需要自己动手,结婚嫁到(青村镇)这里成家之后,家里人吃的粽子都是自己包的:

小时候条件不好,所以是不包肉粽子的,到了端午节之前,家里主要是包白米粽和高粱粽,白米粽当中会放一枚蜜枣。现在条件好了,赤豆粽除了放一枚蜜枣,还要放赤豆,马兰头肉粽、野菜肉粽,非常香。

还不等摄影师赶到,几位阿婆已经围坐一桌开始动手包了起来。不一会工夫,盆中已经堆满了她们包的粽子。当一位市民朋友准备端着盆去里屋煮粽子时,有阿婆马上提醒,“肉粽要用开水烧!”

宋品祥阿姨和其他姐妹一道包粽子

今年89岁高龄的赵月仙阿婆一边包粽子,一边向记者分享了自己的一些经验,“粽叶买来之后先放在冰箱里进行冷冻,包粽子之前再取出解冻,这样粽叶会变软,而不是硬邦邦的。”

赵月仙阿婆经验:粽叶先住冰箱里冷冻,包粽子之前取出解冻

赵阿婆包肉粽有自己的一套做法,她称之为“黄酒粽”,据阿婆自己介绍,这个配方还是她从上海市区人家那里学来的。如果是粽子要用30斤米的话,要买300元的肉,再搭配6瓶黄酒,肉和糯米里面都要放黄酒,这样的肉粽吃起来香气四溢、非常入味。据赵阿婆介绍,她在家里煮肉粽时,半条街都能闻到粽子的香味。

赵月仙阿婆说,自己的包的肉粽子家里人都爱吃

这么多年以来,家里的小辈已经吃惯了赵阿婆包的肉粽子,因此赵阿婆每年端午节之前都要为家人包粽子。至于和外面买的粽子有什么区别时,家人们给出的回答就是两个字“好吃”!

老街阿婆长寿粽 书法By 蔡剑明

今年103岁高龄的张秀英阿婆当天也加入了包粽子的队伍当中,她一边包,一边和赵月仙阿婆聊起了家常,原来两位老人还是亲戚关系。

103岁高龄的张秀英阿婆(上图左1)和她包的粽子

虽已是103岁高龄,但张阿婆依旧精神矍铄,不到几分钟的时间,一只外形精致、棱角分明的粽子(见上图)就呈现在老人的手中。张阿婆笑着和大家说,手势有点生硬了,感觉自己粽子包得不好,可能糯米有一点点漏出来了,不过大家检查了粽子之后告诉张阿婆,粽子包得还是不错的,质量没问题。

当天一共有8位老人参与了包粽子,均为女性,年龄最大的103岁,依次是96岁、89岁、86岁、84岁……,年龄最小的65岁,平均年龄为84.25岁,如此算来,她们包的粽子可以称得上是“长寿粽”了!来看看这些更有乡土韵味的粽子,和以前相比,现在包的粽子更加小巧,但不变的是纯手工的做法和老味道。如果侬想感受青溪老街的人间烟火,欢迎来此地兜兜看看。

部分老人和市民一道分享自己包的粽子

会包粽子的上海市民越来越少了

几位老人告诉记者,现在家中的小辈大多数人都包不来粽子的,而且年轻人也不愿学包粽子。有时候如果老人自己不包粽子的话,大多数情况,家里人都是从外面买现成的粽子回来吃。记者近日询问多位退休的市民朋友,大多数市民表示,现在除了上了年纪的长辈,家里几乎已经没有人会包粽子了。

侬会包粽子伐 书法By 蔡剑明

“今天的市民当中,会包粽子的人已经非常少了。我两个姐姐会包粽子,她们都已经是七八十岁的老人,这个年龄段的女性还是有些人会包粽子的,再朝下50到60岁这个年龄段,会包的人就少很多了。”上海非遗保护专家委员会委员、曲艺家、故事家葛明铭告诉记者,在《往事》系列当中,他讲述了自己的儿时记忆以及小区包“端午粽”的故事:

老底子弄堂里会裏粽子(沪语:包粽子)的人勿少,记得那个时候都是在家里包的,楼上的大头娘包的三角粽子非常外形漂亮,而住在对面的新嫂嫂包枕头粽手势飞快,我母亲包的小脚粽不需要绳子扎,但包好的粽子仍然结结实实。

《往事》系列“端午粽” 配图 By 罗志华

现在小区里会裹粽子的人成了凤毛麟角,前几年小区举办了一场裏粽子比赛,物业和居委会也花了一点心思和钞票,买好了粽叶、糯米、赤豆、鲜肉等原材料,同时发动居民来报名参加。小区花园里摆好了“擂台”,看的人不少,但就是没有人愿意上去,最后横请竖请,总算拉了八位居民参加。七女一男,基本上都是四五十岁的阿姨和六七十岁的阿婆,比赛时间15分钟,什么式样的粽子都可以裏,看谁裏的粽子数量最多。

比赛开始,台上选手个个手忙脚乱,有的人好不容易裹起来了,绳子还没有扎好,一不当心,粽叶散开来了,糯米漏了出来;有的人打算裹肉粽,结果肉忘记放进去了;有的人好不容易裹好一只粽子,裁判问他是什么式样,自己也讲不上来,枕头粽不像枕头粽,三角粽不像三角粽,小脚粽不像小脚粽。

在上海松江和青浦,粽子已经成为非物质文化遗产保护项目。作为长期关注非遗保护工作的专家,葛明铭认为:“一场裹粽子比赛弄得阿姨阿婆们洋相百出,虽然选手们手忙脚乱,出了勿少洋相,但是提升了居民传承传统民俗文化的意识,这个总归是好事情。”

各位读者朋友,侬自己会包粽子伐?侬认为有没有必要学习粽子?欢迎在留言当中与我们一道分享。

作者:严山山

来源: 周到上海